Face aux problématiques sanitaires et environnementales soulevées par l’usage des pesticides dans l’agriculture, les réglementations françaises et européennes distinguent les insecticides, herbicides ou fongicides autorisés ou non sur leur territoire.

ID L’Info Durable fait le point sur les substances concernées et les critères qui encadrent leur utilisation en France.

Les réglementations qui encadrent les pesticides en France

L’utilisation des pesticides en France est encadrée par une législation à la fois nationale et européenne.

Avant d’être autorisés sur le marché, les produits phytopharmaceutiques doivent faire l’objet d’une évaluation scientifique rigoureuse, qui prend en compte leur efficacité, mais aussi les risques qu'ils présentent pour la santé humaine, la biodiversité et l’environnement.

En Europe, cette autorisation relève de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et de la Commission européenne. En France, c’est l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) qui évalue et délivre les autorisations de mise sur le marché (AMM).

Dernièrement, certains pesticides se sont retrouvés au milieu de controverses nationales, comme certains néonicotinoïdes, dont la ré-autorisation est actuellement débattue au Parlement, dans le cadre de la loi Duplomb.

S'il est jugé dangereux pour la santé, un pesticide peut être interdit, en vertu du principe de précaution. En outre, certains produits autorisés peuvent faire l’objet de restrictions d’usage. En France, ils sont interdits aux particuliers depuis 2019 et fortement régulés pour les établissements publics depuis 2017. Une Zone de non-traitement (ZNT) allant de 5 à 20 mètres doit aussi être maintenue entre les zones d’épandage et les points d’eau.

Quels sont les pesticides interdits en France ?

En France, plusieurs pesticides ont fait l'objet d'une interdiction ces dernières années, suscitant de nombreux débats de société. Voici quelques exemples emblématiques :

- Les néonicotinoïdes : ces insecticides, reconnus nuisibles pour les pollinisateurs, comme les abeilles, sont interdits en France depuis 2018. Une dérogation temporaire avait cependant été accordée par le gouvernement en 2020 à deux d’entre eux, l’imidaclopride et le thiaméthoxame, dans le cadre de la culture de la betterave sucrière. Cette autorisation a cependant pris fin en 2023, suite à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne.

La ré-autorisation d'une autre substance de ce type, l'acétamipride, est actuellement débattue au Parlement. Interdite en France depuis 2018, elle est toujours commercialisée dans le reste de l'UE. C'est également le cas de deux autres pesticides de la famille des néonicotinoïdes, le sulfoxaflor et le flupyradifurone, interdits par décret en France depuis 2019.

- Le chlorpyrifos : cet insecticide a été interdit en 2019 en France, comme dans toute l’Union européenne, en raison de ses effets néfastes sur le développement neurologique des enfants.

D’autres substances ont été retirées du marché au fil des ans, souvent à la suite de publications scientifiques. En général, les produits contenant des substances classées cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques sont les premiers à être retirés.

La liste des pesticides interdits est mise à jour régulièrement par l’Anses et disponible sur son site internet.

Les pesticides encore autorisés en France

Malgré les nombreuses interdictions, plusieurs pesticides autorisés en France restent largement utilisés dans l’agriculture conventionnelle. Ces produits ont reçu une AMM après évaluation et leur usage est jugé acceptable dans les conditions précisées par les autorités sanitaires. On peut notamment citer :

- Le glyphosate : au cœur de nombreuses controverses ces dernières années, l'autorisation de ce désherbant a été reconduite jusqu'en 2033. La France, l’Allemagne et l’Italie, les trois puissances agricoles de l’Union européenne, se sont abstenues lors du vote, permettant à la Commission d’être seule arbitre de la décision. L’interdiction de l’herbicide faisait pourtant partie des grandes promesses de campagne d’Emmanuel Macron en 2017.

- Le cuivre et le soufre : utilisés comme fongicides en agriculture conventionnelle et biologique, ce ne sont pas des pesticides à proprement parler mais des métaux présents dans certains produits phytopharmaceutiques. Leur usage reste toutefois limité en raison des risques d'accumulation possible dans les sols.

- Certaines substances chimiques de synthèse, telles que le prosulfocarbe ou le fludioxonil, sont aussi toujours autorisées, bien que sous surveillance en raison de leurs impacts environnementaux.

Pour aller plus loin : Plus de 1 000 médecins et scientifiques alertent sur les dangers de la réautorisation de certains pesticides

Il est important de noter que même les pesticides autorisés sont soumis à des conditions strictes : doses maximales, délais avant récolte ou mesures de protection pour les applicateurs.

De plus, des efforts sont en cours pour encourager des alternatives plus durables : rotation des cultures, introduction d’insectes auxiliaires, biocontrôle ou encore techniques mécaniques de désherbage.

Une réduction difficile des pesticides

Depuis plusieurs années, la France affiche sa volonté de réduire l’usage des pesticides, dans le cadre du plan Ecophyto, lancé en 2008. L’objectif initial de réduire de 50 % l’usage des pesticides à l’horizon 2018 n’a pas été atteint, et le plan a été relancé à plusieurs reprises, avec de nouveaux objectifs.

En 2023, le gouvernement a annoncé une nouvelle version d’Ecophyto, visant à accompagner les agriculteurs vers des pratiques plus durables, tout en garantissant la souveraineté alimentaire.

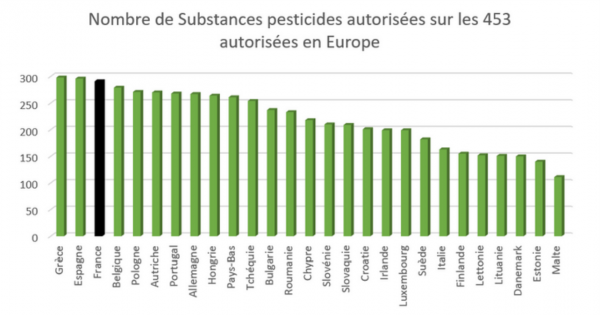

Au niveau européen, malgré les idées reçues, la France est l’un des pays les moins restrictifs sur l’usage de pesticides, comme en témoigne ce rapport, publié par l’association Générations Futures.

Le rapport souligne le recours répété aux "dérogations de 120 jours" par la France, devant l'Allemagne (61) et l'Autriche (41). Prévues dans le droit européen afin de pouvoir continuer à utiliser des pesticides controversés, ces dérogations "s’imposent en raison d’un danger qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables."

Ce nombre est parfois justifié par l’absence de solutions alternatives, le principe "pas d’interdiction de pesticides sans solutions" ayant d’ailleurs été introduit dans la législation française fin février par la dernière loi d’orientation agricole.

Mais Christian Huyghe, directeur scientifique à l’Inrae, explique dans un article de Vert que ce principe manque de sens : "S’il n’y a pas de perspective de disparition d’une molécule, il n’y aura pas de recherche pour la remplacer". Pour lui, la solution se trouve du côté de l’anticipation "pour avoir le temps de chercher une solution, non pas chimique de substitution, mais qui offre une combinaison de leviers s’inspirant des principes de l’agroécologie, et des mesures de prévention".