Le numérique représente aujourd’hui 3 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le monde, et 2,5 % de l’empreinte carbone nationale, comme le note une étude conjointe de l’Arcep et de l’ADEME, publiée en 2022.

Pour diminuer cet impact, des initiatives émergent afin d'éco-concevoir les terminaux – dont la fabrication représente le principal poste d’émissions, mais aussi pour optimiser la consommation énergétique des logiciels. Fondée par Justine Bonnot, ingénieure et docteure en informatique , la start-up WedoLow propose notamment une solution prometteuse pour répondre à cette problématique, parfois oubliée. Entretien.

Comment avez-vous eu l’idée de lancer une solution qui permette de réduire la consommation énergétique des logiciels ?

Lorsque je réalisais ma thèse sur les différentes techniques qui permettent de diminuer les dépenses d’énergie des logiciels embarqués, j’ai constaté qu’il existait énormément de méthodes capables d’apporter des gains très significatifs dans la consommation, l’exécution et la performance, mais qu’elles n’étaient pas assez utilisées dans l’industrie car celles-ci étaient trop complexes.

Pour éviter de passer du temps sur l’optimisation, une grande majorité des développeurs que j’ai interrogée préférait alors choisir un processeur plus puissant mais qui consommait plus d’énergie et de ressources physiques. Je trouvais cela complètement absurde. J’ai souhaité créer WedoLow pour faciliter ce travail d’optimisation.

Concrètement, comment fonctionne votre solution ?

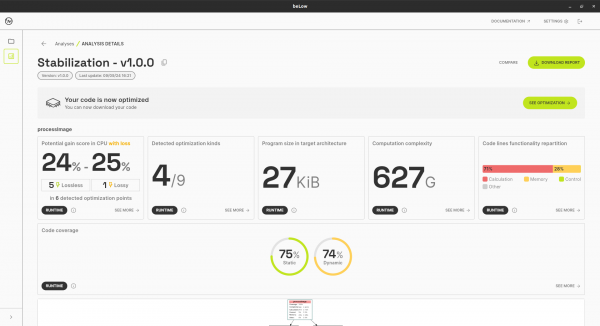

Dans un premier temps, nous allons demander aux développeurs de mettre leur logiciel dans notre outil que nous installons sur leur ordinateur. Ils vont ainsi pouvoir y déposer leur code. Notre solution va l'analyser ligne par ligne et faire un diagnostic, qui sera adapté au contexte et au matériel. Cette étape permet de quantifier les gains qui pourraient être obtenus.

Dans un second temps, les développeurs vont sélectionner ce qu’ils veulent implémenter. Puis le nouveau code est généré automatiquement.

Quels résultats en termes d’économie d’énergie réussissez-vous à obtenir ?

Sur les logiciels de traitement du signal, c’est-à-dire du filtre et du traitement d’image, nous sommes en moyenne à 20 % de réduction de consommation énergétique. Sur des applications embarquées (ndlr, c'est-à-dire intégré dans un matériel ou un système pour une tâche spécifique), ce sera un peu plus faible.

A lire aussi : "Pourquoi un mail pollue-t-il ?"

Combien de clients sont aujourd’hui intéressés par votre solution ? Observez-vous un intérêt croissant pour ce type de solution ?

Pour le moment, nous collaborons avec une dizaine d’acteurs, majoritairement dans l'automobile, la défense et le spatial. Nous travaillons par exemple avec le Cnes (Centre national d’études spatiales) pour l’aspect environnemental de leurs logiciels embarqués. Globalement, je dirais qu’il y a un début de prise de conscience. Mais cela dépend des secteurs. Beaucoup n’ont pas idée du potentiel que cela pourrait leur faire gagner. Quand on parle de sobriété numérique, certaines entreprises ont davantage tendance à penser au matériel qu’à la partie logicielle.

Il y a aussi un travail d’évangélisation à faire auprès des développeurs pour leur faire comprendre que nous ne sommes pas là pour juger leur travail mais plutôt pour les aider et les guider. Certains sont encore réticents vis-à-vis de notre démarche.

A lire aussi : "IA : ennemie ou alliée de la transition écologique ?"

Quels sont vos objectifs pour 2025 ?

En 2024, nous avons installé la première fonctionnalité de notre solution chez nos clients. En 2025, nous déploierons la totalité de celle-ci auprès d’eux. Nous souhaitons également toucher d’autres secteurs. Pour cela, nous avons développé un prototype capable d’analyser du langage python ce qui nous permettrait de toucher un maximum de logiciels et ainsi avoir plus d’impact. L’enjeu est de passer à une phase d’industrialisation pour pouvoir l’offrir au plus grand nombre.

Article réservé aux abonnés

Article réservé aux abonnés