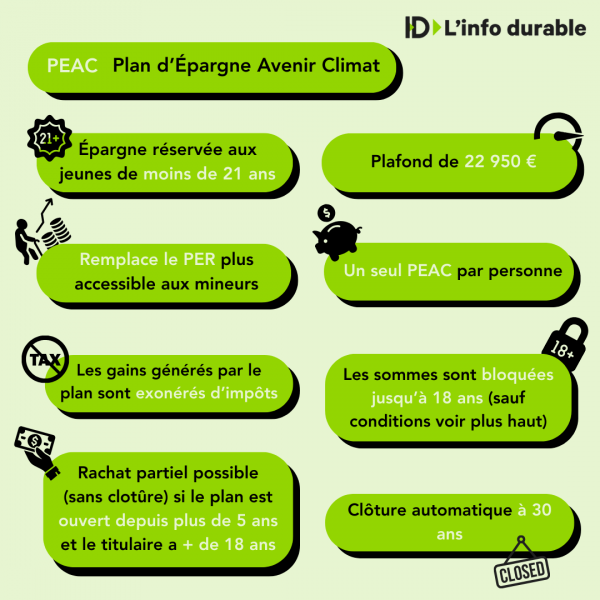

Accessible dès la naissance et jusqu’à l’âge de 21 ans, le plan d'épargne avenir climat permet aux jeunes de constituer une épargne sur le long terme, en bénéficiant d’un cadre fiscal avantageux.

Créé dans le prolongement de la loi industrie verte, ce plan affiche une orientation environnementale très claire. Qu’en est-il vraiment ? Décryptage.

Un placement vert pensé pour les jeunes

Cette épargne a été conçue comme une alternative au Livret A ou au Livret Jeune, mais avec un horizon plus lointain : il ne peut être débloqué avant les 18 ans du titulaire, sauf circonstances exceptionnelles (le titulaire décède, souffre d’une invalidité, ou l’un de ses parents décède).

Mais ce qui distingue le PEAC des produits d’épargne classiques, c’est son orientation environnementale. Les sommes versées sur ce plan doivent être investies dans des supports qui contribuent à la lutte contre le changement climatique ou à la transition énergétique.

En pratique, cela signifie que les fonds sont orientés vers des entreprises ou projets respectant des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

La gestion de ces fonds est assurée par des établissements financiers agréés par des labels (comme l’ISR ou le Greenfin), qui doivent respecter un cahier des charges précis en matière d’investissement durable.

Avec un plafond de versement fixé à 22 950 euros, le PEAC se positionne comme un produit d’épargne à mi-chemin entre un placement de précaution et un engagement citoyen.

Le plan épargne avenir climat : un outil pédagogique ?

Au-delà de sa vocation financière, le plan d'épargne avenir climat est aussi un outil pédagogique. Il s’inscrit dans une logique d’éducation à la finance responsable, en sensibilisant les jeunes et leurs familles aux notions de placement, de rendement, de risque, et surtout d’impact environnemental.

Deux types de gestion de cette épargne sont disponibles :

- La gestion libre, qui permettra aux représentants légaux du titulaire du plan de le piloter et d’effectuer les arbitrages nécessaires, mais jusqu’aux 18 ans de l’enfant seulement. Après cette date, ce sera à lui de reprendre la main sur son contrat, et il sera muni d’une information détaillée pour chaque support d’investissement, avec notamment un indicateur de prise de risque.

- La gestion pilotée, qui s’adresse à ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas gérer eux-mêmes ce contrat. Celle-ci sera alors logée automatiquement sur certains supports et cette allocation sera amenée à évoluer au fil du temps afin que le capital investi et les intérêts produits soient sécurisés à l’approche de l’échéance du plan.

Les décrets précisent que deux ans avant la date de liquidation présumée du PAEC, 70 % de l’encours sera réorienté vers des supports à faible niveau de risque.

Concrètement, au début, une part importante de l’épargne peut être investie dans des actifs dynamiques (actions ou obligations vertes), pour maximiser le rendement sur le long terme. Ensuite, à l’approche de la majorité, l’épargne est progressivement orientée vers des supports moins risqués.

Ce mécanisme automatique est conçu pour protéger l’épargne tout en offrant une performance potentielle supérieure à celle des livrets traditionnels.

Le PEAC : un avantage pour l’Etat ?

Les gains générés par le PEAC sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, à condition de respecter la durée minimale de détention (cinq ans). Cette incitation fiscale vise à encourager la détention longue et à orienter l’épargne vers des investissements responsables.

L’État espère, par ce biais, mobiliser une partie de l’épargne des Français pour financer la transition écologique. Que ce soit par l’investissement dans les énergies renouvelables, la rénovation thermique ou les transports propres par exemple.

Pour aller plus loin : Comment réduire l’empreinte carbone de son épargne ?

Un rapport de la Direction générale du Trésor estime à 110 milliards d’euros par an, d'ici à 2030, les investissements supplémentaires (par rapport à 2021) nécessaires pour atteindre les objectifs de décarbonation de l’économie.

Un dispositif encore peu connu

Lancé récemment, le plan d'épargne avenir climat reste encore peu connu du grand public. Aujourd’hui, il est encore difficile de dire combien de PEAC auraient été ouverts depuis son lancement, mais le dispositif est encore loin d’avoir atteint son plein potentiel.

En effet, les banques et assureurs commencent à proposer leurs offres, mais la diversité des supports disponibles reste pour l’instant limitée. Actuellement, le groupe BPCE (Banques Populaires et Caisses d’Épargne) a été le premier à le proposer concrètement à ses clients depuis avril 2025.

Des risques de greenwashing

Des médias comme Le Monde ont enquêté sur les conditions d’éligibilité des fonds à des labels, comme l’ISR et Greenfin. Ces dernières évoluent, et dans cet article, le média note par exemple que le nucléaire a été ajouté à la liste des écoactivités dans lequel le fonds doit investir pour être éligible au Greenfin.

Une enquête à grande échelle a également été réalisée sur les critères d’investissement durable au niveau européen, et celle-ci pointe également aussi un manque de lisibilité. Le risque de "greenwashing" est par ailleurs évoqué, surtout si les fonds labellisés ne remplissent pas véritablement leurs promesses environnementales.

Si les textes réglementaires imposent des standards ESG, certains spécialistes appellent à une plus grande transparence sur la composition exacte des portefeuilles et sur l’impact réel des placements.

Un avenir à suivre de près

Malgré ces réserves, le PEAC est salué comme un pas dans la bonne direction. Il répond à une double ambition : mieux éduquer les jeunes à la gestion de leur argent, et orienter les capitaux vers des projets utiles à la planète.

Dans un contexte où les jeunes générations se montrent particulièrement sensibles aux enjeux climatiques, un tel outil pourrait contribuer à créer une culture de l’investissement responsable dès le plus jeune âge.

Alors que le PEAC est dans sa phase de déploiement, son succès dépendra largement de la communication autour du produit, de la qualité des supports proposés et de la clarté des engagements environnementaux pris par les gestionnaires.