Avec l’arrivée de l’été, il est tentant de vouloir profiter du soleil. Attention, cependant, aux rayons UV. Invisibles à l’œil nu, ils sont pourtant dangereux pour la santé lorsqu’on en abuse.

Qu’est-ce qu’un rayon UV ?

On dit UV pour ultraviolets. Ce sont des rayons émis par le soleil en permanence. Il en existe trois types. Les UVC sont les moins nocifs pour l’humain car ils sont majoritairement retenus par la couche d’ozone dans l’atmosphère. Ensuite, les UVA pénètrent la peau en profondeur et accélèrent son vieillissement. Enfin, les UVB sont responsables du bronzage et des fameux "coups de soleil". En effet, selon l’Institut national du cancer, les UVB sont "1 000 fois plus puissants que les rayons UVA".

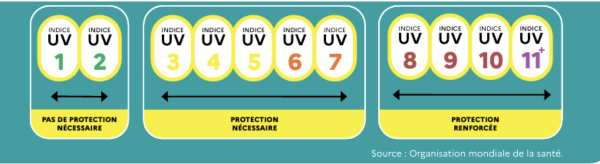

Pour pouvoir les évaluer, on les catégorise en indices. On parle alors d’indice UV. Ces derniers permettent de mesurer l’intensité du rayonnement du soleil. Ils vont de 1 à 11. Dans certaines parties du monde, ils peuvent même aller au-delà. Plus le numéro de l’indice est élevé, plus les rayons UV sont puissants.

Ils ont été définis par l'Organisation mondiale de la santé, conjointement avec l'Organisation météorologique mondiale. Chaque numéro a donc la même valeur partout dans le monde. C’est d’ailleurs un sujet de santé publique géré, en France, par les météorologues de Météo-France depuis 1995.

Comment sont-ils calculés ?

Tous les jours, les météorologues définissent l’indice selon plusieurs facteurs : la couverture nuageuse, la hauteur du soleil dans le ciel, l’inclinaison de la Terre par rapport au Soleil (d’où des indices plus élevés en été) et le type de surface. Par exemple, la neige et la mer sont des surfaces planes qui réfléchissent davantage ces rayons que le gazon ou le bitume.

Ces données sont publiques et peuvent être consultées sur la carte des indices UV de Météo-France.

Par ailleurs, malgré les idées reçues, la chaleur n’est pas un critère pour calculer les indices UV. Il est tout à fait possible d’avoir un indice élevé en hiver si l’on se trouve en pleine montagne entouré de neige.

Santé publique France précise qu’en métropole "les valeurs moyennes de l’indice UV pendant le mois de juin [et l’été] montrent des indices maximum de 7 dans la partie nord du pays, de 8/9 dans la partie sud, voire de 10 et plus en montagne". Ainsi, les indices 8 constatés dans le Nord-Est du pays cette semaine sont très élevés.

"Dans les territoires ultramarins, des indices plus élevés sont mesurés : la plupart du temps supérieurs à 10 et pouvant atteindre 16", ajoute l’organisme de santé publique.

Quels effets sur la santé ?

Outre la finalité informationnelle de ces indices, ils permettent aussi de mesurer le taux de danger pour l’être humain en cas d’exposition. Dans les faits, les rayons UV peuvent avoir des conséquences graves sur la santé.

Il y a dans un premier temps les effets immédiats. Après une trop forte exposition aux rayons UV, la peau peut s’abimer, c’est le "coup de soleil". Les yeux aussi sont sensibles aux UV et peuvent être victimes de dommages à la cornée.

Puis, il y a les effets sur le long terme. Ceux qui se manifestent des années après s’être exposé, dont principalement le cancer. L’Institut national du cancer considère les rayons ultraviolets, A et B, comme "le principal facteur des cancers de la peau". En effet, selon leurs données, 80 % de ces cancers sont liés à une "exposition excessive au soleil, principalement des expositions régulières et intenses pendant l’enfance".

"Le bronzage, les coups de soleil, ce sont des signes de lésion de votre peau", rappelait le Dr Claire Morgand au micro de Franceinfo en juillet dernier.

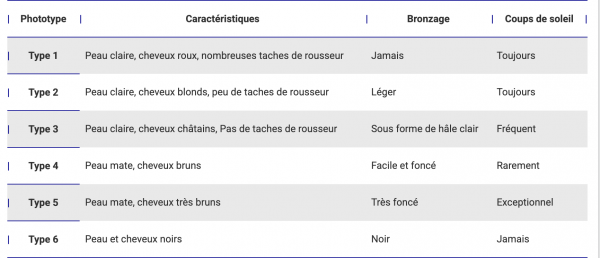

Le ministère de la Santé rappelle que tout le monde ne présente pas la même sensibilité à ces rayons. "Certaines personnes peuvent observer des effets secondaires même pour des expositions à de faibles doses, voire à la suite d’expositions courtes" en fonction de leur couleur de peau et de cheveux. Les personnes aux peaux claires sont plus sujettes aux risques graves pour la santé.

Se protéger

Dès lors, une protection est nécessaire. Les autorités de santé recommandent d’appliquer de la crème solaire dès que l’indice UV est supérieur ou égal à 3.

Crème solaire et vêtements couvrants pour la peau, lunettes de soleil pour les yeux, chapeaux pour le cuir chevelu… Peu importe l’âge de la personne, tout est bon pour faire barrière contre ces rayons.

À lire aussi : Canicule : les premiers records de chaleur battus lundi, 4 nouveaux départements en rouge mardi

À noter que la crème solaire ne tient pas sur la peau toute la journée. Il faut donc la réappliquer toutes les deux heures ou après une baignade.

Parmi les autres réflexes à adopter, il est préférable de rester à l’ombre le matin lorsque les rayons UV sont peu intenses. En revanche, il faut veiller à ne pas s’exposer au soleil le reste de la journée car les rayons sont trop forts.

En 2023, 17 922 nouveaux cas de mélanome, la forme la plus grave de cancer de la peau, ont été recensés en France.