Après deux ans de travaux, le Shift Project a publié ce jeudi un rapport inédit sur l’empreinte carbone du football et du rugby en France. Pour la première fois, ces deux sports majeurs voient leur impact environnemental chiffré. Et le constat est sans appel : ils génèrent à eux seuls 2,2 millions de tonnes de CO₂e par an, soit l’équivalent des émissions d’une ville comme Rennes ou Lille.

Les déplacements, principal facteur d’émission

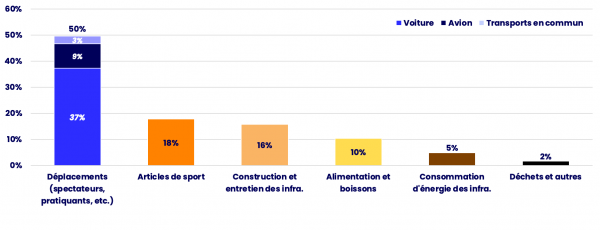

Sur ce total, la moitié des émissions provient des déplacements des spectateurs, pratiquants et sportifs de haut niveau. Un constat qui s’aggrave lors des grandes rencontres internationales : "Par exemple, un match d’équipe de France émet en moyenne vingt fois plus d’émissions de GES qu’une rencontre de Ligue 1 ou de TOP 14, en raison du nombre important de spectateurs se déplaçant sur de longues distances, souvent en avion", détaille le rapport.

Outre les transports, d’autres facteurs contribuent au poids carbone de ces sports : la construction, l’entretien et la consommation énergétique des infrastructures représentent 21 % des émissions, suivis par la fabrication des articles de sport (18 %) et la restauration lors des matchs (10 %).

Diviser par cinq l’empreinte carbone en 25 ans ?

Si ces chiffres mettent en lumière un impact environnemental conséquent, le Shift Project reste optimiste et assure qu’il est possible de diviser par cinq leur empreinte carbone en un quart de siècle.

Pour y parvenir, les experts du rapport estiment qu’il est crucial de "libérer ces sports de leur dépendance aux énergies fossiles". Un défi qui passera, selon eux, par une évolution des modes de transport : favoriser le vélo, la marche et les transports en commun pour les trajets courts, privilégier le train, le car et les véhicules électriques pour les plus longs, et limiter autant que possible l’usage de l’avion.

Mais la réduction des émissions ne s’arrête pas là. Le rapport préconise également de diminuer la consommation énergétique des infrastructures, d’allonger la durée de vie des équipements sportifs et d’adopter une alimentation plus végétale dans les stades.

Pour aller plus loin : "Sport et écologie : mode d’emploi"

Repenser les compétitions internationales

Reste toutefois un enjeu majeur : les déplacements intercontinentaux. Bien qu’ils ne représentent que 1 % des trajets des spectateurs, ils génèrent à eux seuls 70 % des émissions d’un match international. Or, puisque la généralisation des avions bas carbone d’ici 2050 "semble peu réaliste au regard des contraintes physiques et économiques", réduire ces déplacements devient indispensable.

Le rapport suggère ainsi de "redéfinir le calendrier sportif (principalement international) […] Il propose aussi de rapprocher les matchs des spectateurs, avec des compétitions plus locales et régionales, et de modérer leur rythme et/ou leur taille (stabilisation voire réduction du nombre de matchs et de spectateurs internationaux)."

Article réservé aux abonnés

Article réservé aux abonnés