D’ici la fin de l’année, de nouvelles étiquettes pourraient faire leur apparition sur les vêtements. L’objectif : faire prendre conscience aux consommateurs de l’impact de leur achat sur la planète et réduire l’empreinte de l’industrie de la mode.

Dans le cadre de la loi Climat et Résilience et des suites de la Convention citoyenne sur le climat, le coût environnemental de chaque vêtement sera indiqué avant l’achat. Pour le moment, ce dispositif "fait l’objet d’une communication volontaire", selon le gouvernement. Les enseignes sont donc libres de choisir si elles affichent le cout environnemental de leurs produits ou non.

Avec l’affiche environnementale sur les vêtements, le gouvernement espère "permettre au consommateur d’accéder de manière transparente aux impacts environnementaux de chaque produit qu’il choisit, incitant par la suite à des choix plus éclairés".

"Ce dispositif, public et encadré par des règles communes, s’adresse également aux producteurs et aux distributeurs pour encourager et valoriser leurs efforts d'écoconception", rappelle-t-il.

Des critères variés

Le mode de calcul présenté sur l’affichage prend en compte plusieurs critères qui ont permis d’évaluer le coût environnemental d’un vêtement. Ils sont au nombre de cinq : les émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité, la consommation de ressources naturelles, la durabilité et les effets des pollutions sur les milieux. En somme, les conséquences sur le climat, la biodiversité et les ressources naturelles sont évaluées, ainsi que la durabilité du produit.

Ces critères ont servi tout au long de la chaîne de production du vêtement, à savoir le choix des matières, leur transformation, le transport, l’utilisation et la fin de vie du produit. Puisqu’ils varient pour chaque produit (pantalon en lin, T-shirt en coton, etc.), ils seront déterminés par le fabricant lui-même en suivant la liste des critères.

En ce sens, la France respecte le cahier des charges imposé par l’Union européenne à travers le "product environmental footprint" (PEF). Mais elle y ajoute également deux autres critères qui ont pour objectif de mesurer la durabilité non physique d’un vêtement ("l'incitation à la réparation et le nombre de références commercialisées par la marque"). Cela signifie que l’implication des enseignes de prêt-à-porter dans la transition écologique sera désormais examinée.

La méthode de calcul

"Ces 2 critères seront ensuite combinés pour obtenir un coefficient de durabilité, compris entre 0,67 et 1,45", précise le ministère de la Transition écologique sur son site internet. "Les vêtements de marques particulièrement vertueuses auront un coefficient de durabilité élevé (1,45), à l’inverse, les vêtements issus de marques de type 'ultra fast fashion' auront un coefficient de durabilité bas (0,67)", ajoute-t-il.

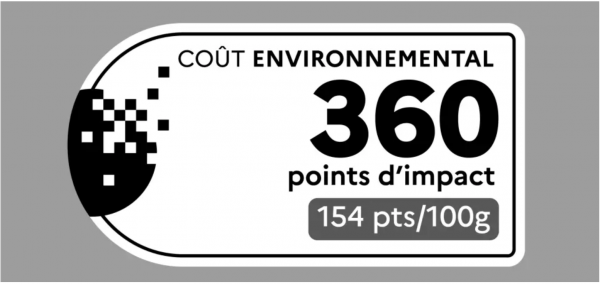

Ce coefficient est ensuite utilisé dans le calcul du coût environnemental. Les professionnels devront renseigner tous les paramètres de leurs vêtements sur le site Ecobalyse, qui attribue un certain nombre de points en fonction des réponses. Le résultat est présenté en "points d’impact" : plus le nombre de points est élevé, plus le coût environnemental du vêtement est cher, et vice-versa.

Le mode d’affichage est laissé à la charge du fabricant qui peut choisir de l’accrocher avec les étiquettes directement sur le vêtement, en rayon, ou sur son site internet.

446 points contre 1 800

Ce dispositif sera ouvert à tous les producteurs et distributeurs à l’automne 2025. Des marques ont déjà pu en profiter dans le cadre de la phase d’essai. C’est le cas de l’entreprise de vêtements durables Loom qui a raconté son expérience à l’Agence de la transition écologique (ADEME).

Loom a mis en place l’affichage environnemental sur son site internet en fin d’année dernière. Guillaume Declair, son cofondateur, reconnait que cela "n’a que peu d’impact sur l’acte final d’achat ou l’accroissement de la clientèle". Mais pour lui, Ecobalyse est devenu un outil incontournable : "L’idée est de changer les règles du jeu progressivement pour réduire l’impact environnemental du secteur du textile. Pour cela, les marques doivent être incitées à ‘bien faire’, et la première étape pour y parvenir consiste à mesurer correctement les impacts d’un produit", indique-t-il.

Sur son site, une chemise en jean vaut par exemple 446 points. Pour un produit équivalent dans une marque de fast fashion, l’ADEME estime qu’il vaudrait 1 800 points d’impact.

Un seul bémol en vue pour les employés : ils doivent "peser les vêtements lorsqu’ils entrent en boutique", rappelle l’ADEME.

À l’avenir, le gouvernement prévoit déjà d’étendre ce dispositif à d’autres secteurs de consommation comme l’ameublement et les cosmétiques. Cet affichage complète d’autres communications déjà présentes comme les labels, les valeurs nutritionnelles ou encore les scores carbone sur l’alimentation.

Article réservé aux abonnés

Article réservé aux abonnés