Entretien avec Romain Slitine, maître de conférences à Sciences Po Paris et spécialiste des innovations sociales et démocratiques.

Vous êtes enseignant, comment vos étudiants appréhendent-ils la politique ?

J’ai le sentiment qu’ils sont détachés de la vie politique traditionnelle et, sans aller jusqu’à dire qu’ils sont désabusés, qu’ils n’y croient pas trop. Par ailleurs, je ne vois pas de débats idéologiques très prononcés ; ils ont par contre une volonté affirmée d’engagement, mais qui ne passe pas par la politique traditionnelle. L’action et l’engagement asso- ciatif ou local sont privilégiés.

Quel est votre point de vue personnel sur la classe politique française ?

Un fait m’a particulièrement marqué lors des élections régionales de 2015. Alors que le Front national était en progression et que l’abstention était à son plus haut niveau, j’ai vu une classe politique incapable de se remettre en question. Je repense notamment à une phrase qui a été répétée par tous les responsables politiques : "On a entendu le message des Français." C’était avouer qu’ils étaient dans l’incapacité de se renouveler.

Malgré la distance prise par les Français vis-à-vis de la politique, il n’y a pas de véritable réaction de leur part. Le boycott ne marche-t-il pas dans ce domaine ?

Tant que "ça dure" et que "ça tient", on continue ! Le problème vient peut-être du fait que le boycott en politique n’est pas organisé, notamment parce qu’il n’est pas reconnu. Le vote blanc n’a pas de statut ; on amalgame d’ailleurs les blancs et les nuls sans distinction. Il n’y a pas de dispositif pour faire remonter le mécontentement des citoyens. Or, dans une démocratie qui fonctionne, il faut pouvoir organiser un boycott. Cela passe alors par des réformes institutionnelles. Actuellement, ce sont les votes extrêmes, d’une certaine manière, qui fédèrent cette contestation.

Le vrai enjeu, qui pourrait être placé dans une perspective de changement, serait donc de donner de nouveaux espaces démocratiques dans un contexte où l’on est citoyen uniquement pendant le temps des élections. Créer de nouveaux espaces permet de passer de la protestation à l’action.

Pour vous, être un citoyen actif, qu’est-ce que c’est ?

Tout d’abord, c’est prendre conscience que c’est possible dès maintenant, dans le contexte actuel. La première chose que chacun peut faire est de participer à des pétitions grâce aux nombreuses plateformes qui proposent d’organiser ce type de mobilisation. Ces outils permettent, dans certains cas, de gagner un combat et, dans d’autres, d’inscrire des sujets à l’agenda politique. Nous pouvons donc, en tant que citoyens, nous exprimer et interpeller les représentants politiques, sans pour autant remettre en cause leur légitimité démocratique. Autre élément important : la transparence de la vie publique. Certaines associations comme Regards citoyens font un travail d’information des citoyens très intéressant, grâce aux données ouvertes et libres d’utilisation. Ce site a par exemple lancé les initiatives NosDéputés et NosSénateurs, qui donnent à chacun la possibilité de suivre de manière assez précise l’activité parlementaire. Cette démarche ne s’inscrit pas dans un objectif de contrôle : il s’agit surtout de valorisation, ce qui est d’autant plus intéressant.

Le troisième levier concerne la coconstruction des politiques publiques et des lois. C’est ce que propose notamment le site Parlement et citoyens, une démarche qui peut parfaitement être déclinée au niveau local. Cette initiative, qui consiste à associer des parlementaires et des citoyens pour rédiger la loi, démontre aussi que sans changer une ligne de la Constitution de 1958, on peut révolutionner la pratique, même si cela reste, à ce stade, expérimental. Dans la continuité de cette démarche, les budgets locaux participatifs permettent aussi aux citoyens d’avoir voix au chapitre dans la prise de décisions stratégiques.

Enfin, de nombreuses initiatives locales naissent régulièrement : s’y engager est une excellente manière d’être un citoyen actif. On peut donc agir à différents niveaux selon ses choix personnels.

Vous ne citez pas le fait de glisser un bulletin dans l’urne ?

C’est vrai, mais cela me paraissait tellement évident ! C’est un socle indispensable à la vitalité démocratique, même s’il me semble que l’on pourrait innover sur ce point également. Et j’ajoute que si l’exercice du droit de vote est fondamental, il ne faut pas pour autant réduire la démocratie au vote.

Se présenter à une élection, est-ce un acte citoyen ?

Évidemment, il faudrait d’ailleurs faciliter l’accès aux élections de toutes natures. La plupart des partis politiques ré échissent à la manière dont ils pourraient mobiliser davantage les citoyens, au-delà de leurs traditionnels dèles.

La dernière élection présidentielle a-t-elle ouvert la voie à une nouvelle façon de faire de la politique ?

Le risque du parti La République en marche (LREM) est que ce soit le Canada Dry de la transformation démocratique. Il est incontestable que cette élection a fait bouger les lignes traditionnelles, avec une vieille garde malmenée, mais qui s’est en grande partie raccrochée au changement. Il me semble qu’une captation forte de ce discours du changement et de transformation ancien monde/nouveau monde a eu lieu en 2017. Mais c’est une vision très classique de la politique que nous observons dans les premiers mois de la pratique du pouvoir. Quand on regarde les fondations du parti LREM, nous ne sommes pas sur des pratiques démocratiques nouvelles, qu’il s’agisse par exemple des modes de désignation des responsables ou de la liberté individuelle des élus au Parlement.

Les institutions de la Ve République sont-elles adaptées à davantage de participation des citoyens ?

Un mouvement est là, indéniablement. Beaucoup de choses peuvent être faites sans grandes réformes, mais il me paraît indispensable que les institutions suivent ce mouvement. Un dispositif est à imaginer, associant les acteurs de la civic tech, les politiques et les citoyens. Pour autant, on peut parfaitement être un citoyen actif au-delà ou en dehors des institutions. D’ailleurs, on peut participer à la vie démocratique sans décider de voter... Il ne faut pas culpabiliser de ne pas s’intéresser à tout; ce qui compte, c’est d’avoir conscience des outils mis à sa disposition si l’on souhaite prendre le pouvoir à son échelle de citoyen sans rester passif. Tout l’enjeu est de savoir si nos actions démocratiques ont un véritable poids dans les prises de décision.

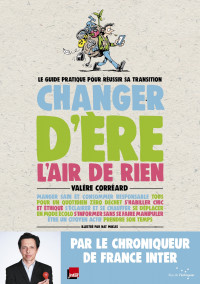

"Changer d'ère, l'air de rien. Le guide pratique pour réussir sa transition" aux éditions Rue de l'Echiquier, mai 2018. Par Valère Corréard.

La place de la nature dans nos sociétés diminue, selon une étude

La place de la nature dans nos sociétés diminue, selon une étude