Il y a encore quelques jours, la France subissait l’épisode caniculaire le plus chaud jamais enregistré. L’agence publique Météo-France avait classé 16 départements en vigilance rouge canicule et des dizaines d’autres en vigilance orange. Ce phénomène fait partie des neuf évènements météorologiques que l’organisme surveille au quotidien, à savoir vent violent, pluie-inondation, inondations, orages, neige-verglas, avalanches, canicule, grand froid et vagues-submersion.

Chaque jour, Météo-France publie une "double carte" du pays, une avec les prévisions pour le jour même et une autre avec celles pour le lendemain. La carte "est mise à jour quotidiennement deux fois par jour, à 6 h et à 16 h et plus régulièrement si la situation l’exige", explique l’agence sur son site internet.

Envoyée aux médias, aux pouvoirs publics et à la population, cette double carte sert à alerter sur les dangers météorologiques potentiels pour permettre à chacun de se prémunir. Elle a été créée en 2001, en réponse aux tempêtes dévastatrices de 1999. Pour la rendre plus accessible, un code de quatre couleurs est utilisé où chacune est porteuse d’un niveau d’alerte différent : vert, pas de vigilance particulière ; jaune, soyez attentif ; orange, vigilance forte ; rouge, vigilance absolue.

Une prise de décisions en chaine

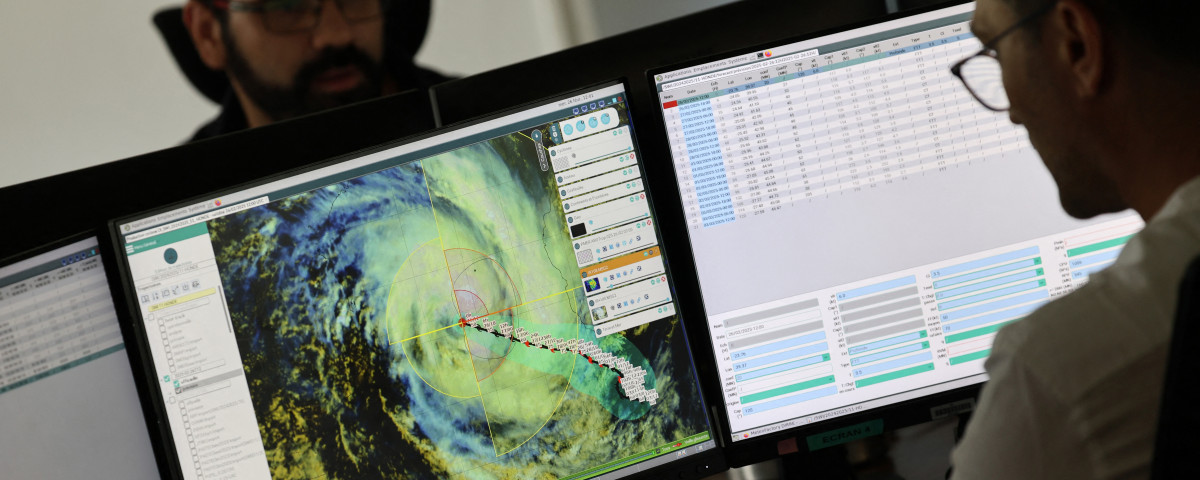

Présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toute l’année, "les prévisionnistes de Météo-France sont mobilisés bien en amont de l’épisode météorologique dangereux", précise Damien Griffaut, directeur adjoint en charge de l’exploitation. Quatre-vingt-cinq modèles de prévision sont établis au moins quatre jours avant un épisode météorologique. Ils sont ensuite analysés par les prévisionnistes qui déterminent un "scénario privilégié de prévision".

Les météorologues "font légèrement varier les conditions initiales et le paramétrage du modèle pour avoir la gamme des possibles en termes de scénario et ainsi, se faire une idée des incertitudes", ajoute quant à lui, Pierre Tabary, directeur adjoint à la direction des opérations pour la prévision et chef du projet vigilance. La carte évolue progressivement pour toujours mettre en avant les dernières prévisions.

Les niveaux de vigilance s’établissent selon des critères différents en fonction des phénomènes et des départements. Cela comprend les prévisions, le degré de sensibilité d’un territoire au danger en question ainsi que "d’autres éléments d’ordre conjoncturel" tels que les vulnérabilités locales. Par exemple, si un sol est déjà gorgé d’eau, le niveau de vigilance pluie-inondation sera revu à la hausse. De même, si des précipitations ont fragilisé les arbres, ce sera pris en compte dans l’évaluation d’une vigilance vents violents.

Une connaissance de la météo au-delà des frontières

Cette connaissance accrue du territoire s’appuie sur des outils d’observations divers : baromètres, thermomètres, radars, satellites. Ils ne scrutent d’ailleurs pas uniquement les évènements en France, mais aussi sur l’ensemble de l’Europe et de l’Afrique, où se produisent différents vents et courants marins. Ils transmettent leurs informations aux ingénieurs météorologues toutes les cinq minutes.

Météo-France est également en communication régulière avec les services de l’État pour être constamment au fait de ce qui se passe sur le terrain. Lors d’une situation orange ou rouge, de nouvelles cartes sont publiées en dehors des heures fixes, ce qui peut faire l’objet de réunions avec les autorités pour les informer en détail sur les dangers encourus.

Toutefois, un taux maximal de "non-détection des situations méritant une vigilance orange ou rouge" est autorisé. Il se situe autour de 2 % et celui des fausses alarmes, autour de 16 %. À chaque vigilance orange ou rouge émise durant les trois ou quatre mois écoulés, la pertinence du niveau de vigilance est vérifiée. La pédagogie et la prévention des dangers sont au cœur du travail de Météo-France.