Le monde est à la croisée des chemins. Les études scientifiques tendent à montrer que le temps presse pour réduire les émissions de carbone et éviter que la planète n’atteigne un point de rupture. Qu’il s’agisse des changements exigés par la population mondiale, de la neutralité carbone promise par de nombreux pays d’ici 2050 et des engagements des investisseurs et des entreprises, la volonté commune de transformer l’économie n’a jamais été aussi forte. Il reste toutefois beaucoup de choses à mettre en œuvre pour mener à bien la transition vers une économie plus sobre en carbone.

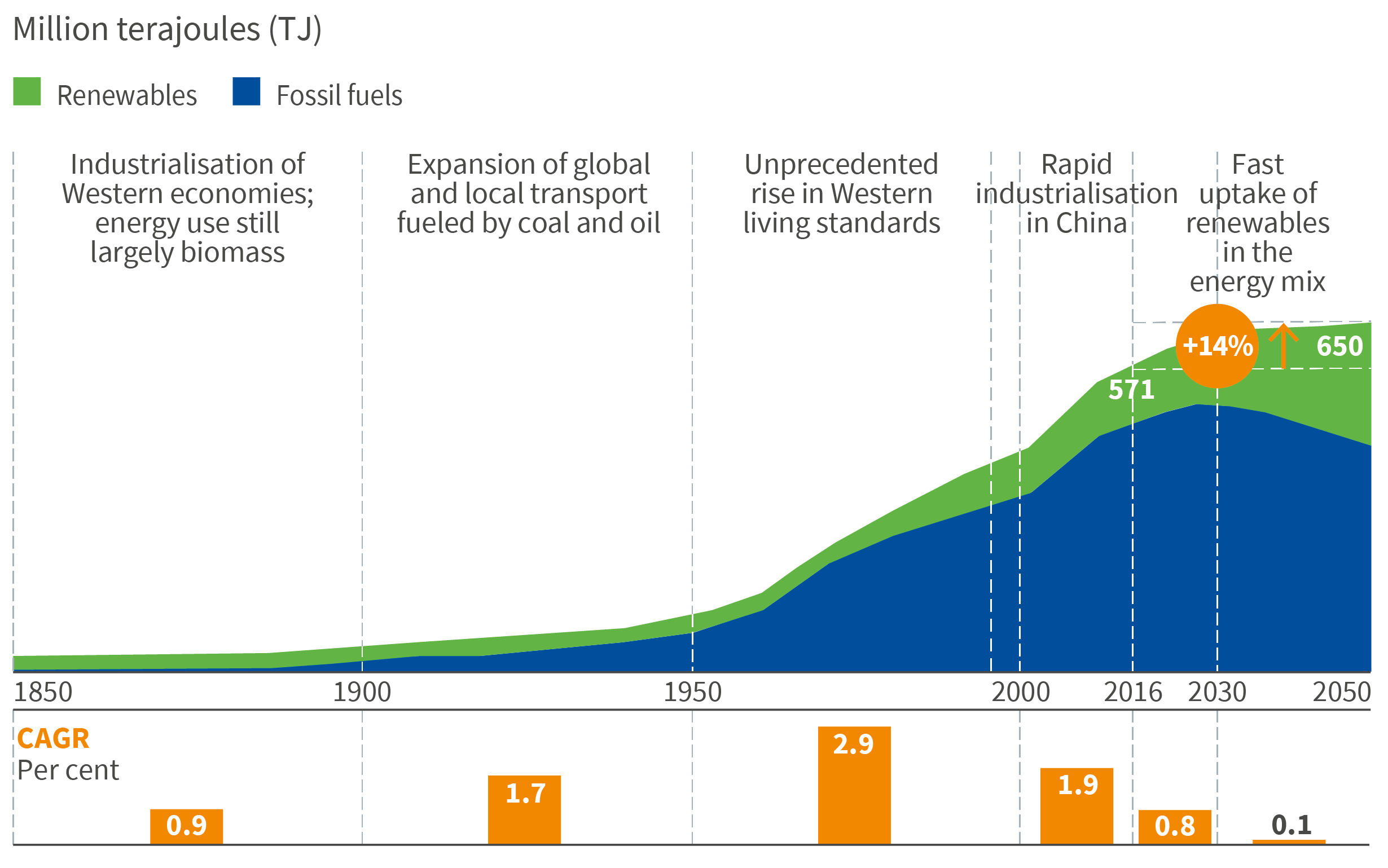

Selon les prévisions de McKinsey, les combustibles fossiles représenteront plus de 60 % du mix énergétique en 2050 si ces sources d’énergie continuent à bénéficier d’investissements1, alors que les autres secteurs de l’économie, de l’industrie à la production alimentaire, en passant par la construction et les transports, ne font guère de progrès dans ce domaine.2

Selon Fiona Reynolds, directrice générale des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) des Nations unies : « On observe aujourd’hui une nette divergence entre les ambitions fixées et les mesures concrètes nécessaires pour obtenir les résultats dont nous avons tant besoin. Ce fossé d’ambition sera l’un des principaux obstacles durant la transition vers une production d’énergie durable. À ce stade, même en appliquant complètement les Contributions déterminées au niveau national (CDN) existantes, il faut s’attendre à une augmentation des températures de 3,2 degrés Celsius, selon le rapport annuel Emissions Gap Report du PNUE ».

La lutte contre les émissions est un défi gigantesque et complexe, avec des risques géopolitiques et stratégiques à atténuer, des barrières psychologiques à franchir et des décisions économiques, sociales et d'investissement difficiles à prendre.

Graphique 1 : Demande mondiale en énergie primaire

Source : Article thématique de McKinsey « Global Energy Perspective », Janvier 2019

La population ne veut pas payer

Enjeu stratégique, la production énergétique revêt un caractère très politique dans de nombreux pays. Tous les pans de la société, que ce soit l’économie, la stabilité sociale et la sécurité nationale (forces armées, renseignement, communications et hôpitaux) dépendent de la fiabilité de l’approvisionnement en énergie. Alors que la plupart des grands exportateurs de combustibles fossiles résistent à la transition vers une économie sobre en carbone, plus de 80 % de la population mondiale a la possibilité de mettre fin à sa dépendance aux importations de pétrole et de gaz et de devenir un moteur essentiel du changement.3

Pour accompagner la transition vers les énergies propres, de nombreux experts estiment qu’appliquer une taxe mondiale sur le carbone à tous les pays du monde serait la meilleure solution. Mais même cette taxe pourrait poser un problème selon le professeur Richard Tol de l’Université du Sussex. « Même au sein de l’UE, il existe un système de permis négociables et non une taxe sur le carbone car aucun pays ne veut renoncer à son droit d’imposition. C’est une question de souveraineté ». Cette situation est révélatrice d’un simple fait : personne ne veut payer le prix des émissions.

Qu’il s’agisse de gouvernements démocratiques espérant remporter les prochaines élections et d’États autocratiques cherchant à maintenir la stabilité sociale, imposer une taxe carbone est politiquement difficile, car la facture revient aux citoyens ordinaires.4 Pour l’heure, tout porte à croire qu'ils excluent cette option.

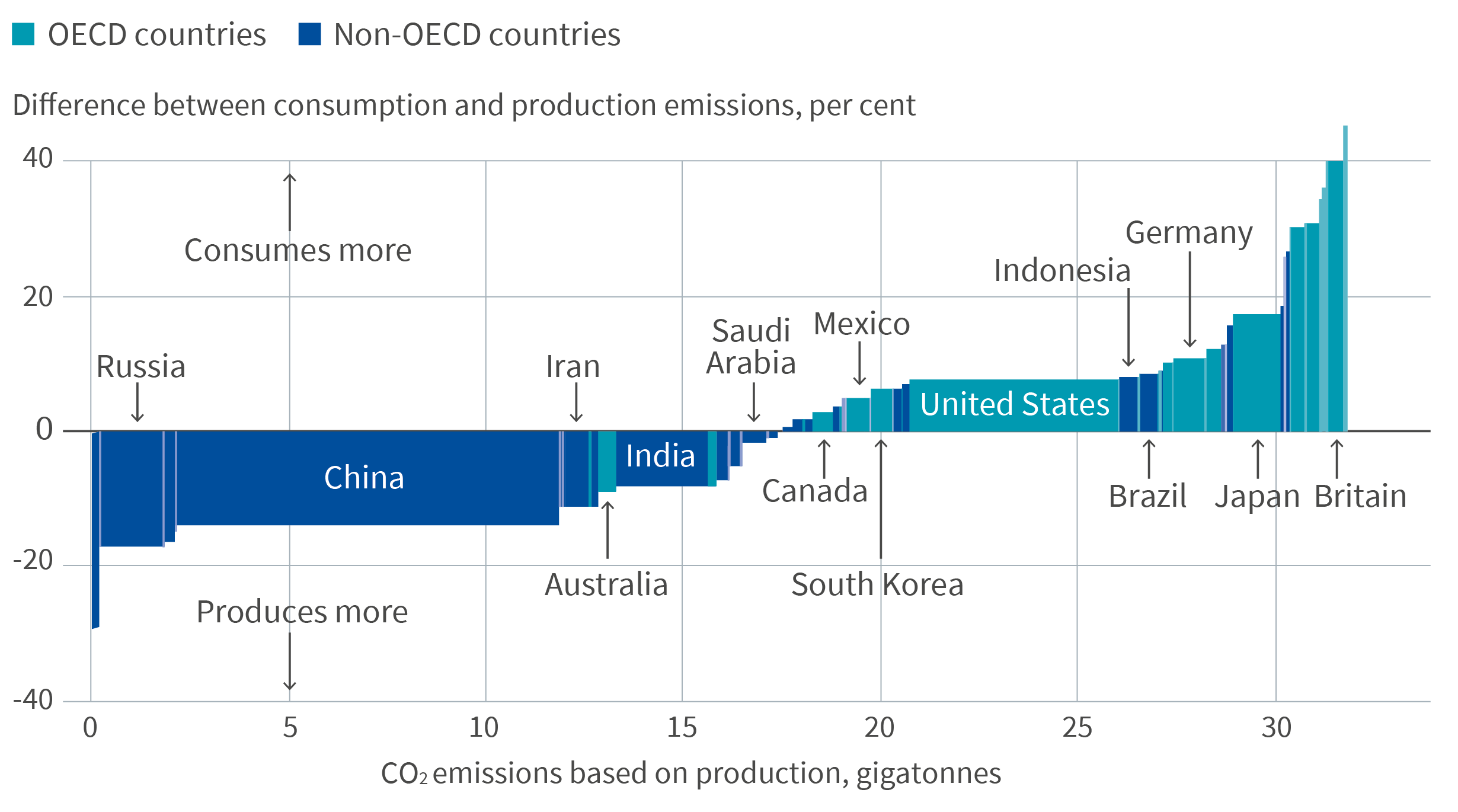

Dieter Helm, professeur de politique économique à l’Université d’Oxford et chercheur en économie au New College d’Oxford, décrit les dynamiques à l’oeuvre. « De nombreux pays (émergents) mettent les exportations au cœur de leur développement et nous leur achetons volontiers ces produits », débute-t-il. « Les États-Unis et l’Europe représentent à peu près la moitié de l’économie mondiale. Et nous préférons acheter leurs produits parce qu'il est moins cher de produire avec une forte intensité en carbone que de produire via des entreprises telles que British Steel, qui doit respecter des normes d'émissions beaucoup plus strictes ».

Il existe des raisons psychologiques complexes, mais le principal problème tient au fait que les sociétés toutes entières fonctionnent selon des principes consuméristes. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, on demande à la population de moins consommer ou de tolérer des prix plus élevés.

« C’est pourquoi on touche au fond du problème et que l’on constate une hésitation politique naturelle », poursuit Dieter Helm. « Le revenu moyen au Royaume-Uni est de 28 000 livres sterling. La plupart des personnes gagnant cette somme ne parviennent pas à finir le mois et doivent faire des emprunts. Et si vous leur dites : « Oh, au fait, vous allez aussi devoir payer le coût de votre consommation en carbone », on comprend pourquoi la majorité des troubles civils dans le monde en ce moment (sauf ceux de Hong Kong) sont causés par la hausse du prix des carburants. La population ne veut pas payer. C'est pour ces raisons que nous allons devoir affronter des hausses de température de trois degrés. Parce qu’en réalité, ces défis qui nous sont proposés nous touchent de manière personnelle : c'est vous, c’est moi et ce que nous consommons ».

Graphique 8 : Émissions mondiales de CO2 provenant des combustibles fossiles et du ciment, pays sélectionnés, 2016

Source: Global Carbon Project, Banque Mondiale, The Economist, octobre 2019

Innover dans l’énergie

La Feuille de route du Global Climate Action Summit, baptisée « Exponential Climate Action » répertorie 36 solutions capables de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 % entre aujourd’hui et 2030, en visant une réduction de moitié entre 2030 et 2040, et des émissions nulles d’ici le milieu du siècle.5

Toutefois, pour décarboner les économies, la plupart des experts estiment que la recherche et la mise en œuvre de solutions énergétiques constituent l'étape la plus cruciale. Qu'elle soit utilisée pour les bâtiments, les transports, les infrastructures ou l'industrie, la production énergétique est responsable d'environ deux tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre.6 Le solaire et l'éolien représentent une part importante de la réponse dans la plupart des scénarios, le reste revenant à la réduction des émissions de méthane et d'autres énergies à faible teneur en carbone. Il peut s’agir des nouvelles capacités nucléaires, de l’hydroélectricité, de l’énergie marémotrice, de la géothermie et de la biomasse.

Ed Dixon, responsable ESG pour les actifs réels chez Aviva Investors, estime que la biomasse est prometteuse. « La production d’énergie à partir de déchets pourrait devenir un secteur de très forte croissance. Bien qu'elle souffre d'un problème d'image, c'est un moyen très rentable de générer des revenus tout en s'attaquant à deux problèmes environnementaux : les décharges et l'énergie propre ».

Les énergies renouvelables présentent d'autres obstacles, même si leurs défenseurs affirment qu’ils pourraient être franchis grâce à des travaux de R&D approfondis.7

Tout d'abord, les systèmes d’extraction de certaines des matières premières nécessaires à la production de panneaux solaires et d'éoliennes sont très polluants et émettent du carbone. Deuxièmement, l'énergie solaire et éolienne ne peut pas être produite 24 heures sur 24, et il n'existe pas encore de batteries capables de stocker les volumes d'électricité nécessaires pendant des jours, voire des semaines. « L’autre problème avec les batteries, c’est la structure actuelle des revenus, qui n'incite pas à innover et à industrialiser les processus », explique Laurence Monnier, responsable de la recherche Solutions de rendements alternatifs chez Aviva Investors ( lire la suite...)